2025餐饮再无“大网红”

,它们往往一诞生就表现出极强的生命力,创造出“神级”排队现象,以一种“初生牛犊不怕虎”的姿态抢跑行业。比如某点心局,如今在社交媒体上依然能搜出其“开业xx平创造出xx流水”的报道,可谓一炮而红;再比如围炉系列,以极强的仪式感出圈,成为全网打卡的“新中式休闲局”。

二是“现象级”行业事件,圈里圈外人尽皆知,类似2023年“淄博烧烤”带火了一座城市乃至一个省的旅游。以及“文和友们”唤醒了年轻人的打卡基因,以至于后续被全国疯狂复制……这类现象级事件,往往和营销有强关联,通过用户共创和多轮传播,最终名噪一时。

而今年,行业变得“静悄悄”。蓦然回首,“现象级网红”似乎是有点遥远的记忆。

据餐饮行业协会最新数据显示,2025年上半年全国餐饮店闭店率同比上升23%,其中网红餐饮品牌占比高达65%。

这场倒闭潮并非偶然,今年2月份,投资2亿元建成的广州文和友悄然关闭最后一家门店的消息,让整个行业为之动容。而深圳文和友也仅剩少数商户和小吃摊,境地艰难。作为现象级网红餐饮的代表,广州、深圳店曾经创造过“取号3000桌”“排号超5万个”的盛况。

文和友在广深的“悄然落寞”不仅是一个品牌的沉浮,更是整个网红餐饮兴衰的缩影。

以往,每到周末或节假日,朋友圈里的餐饮老板们,就开始“晒排队”“晒排号”了。密密麻麻的年轻人捧着奶茶蹲守餐厅,动辄等位两三个小时,店门口悬挂着告示牌“拒绝黄牛”……这一幕并不陌生,几乎所有的“网红餐饮”都经历过,附上老板略带得意的文案:又爆了!

而今年,类似的构图和文案,似乎突然消失了。朋友圈突然变得“静悄悄”,年轻人不排队了,黄牛也集体失业了。

中国烹饪协会发布数据显示:1-6月,全国餐饮收入、限额以上餐饮收入增速同比下降3.6个、2.0个百分点,增长能动减弱。特别是6月增速创造“历史新低”,仅有0.9%。

北京市统计局官网也发布了一组令人咋舌的数据:2025年上半年,北京市规模以上住宿和餐饮业利润下滑67%,较去年进一步收缩。737.8亿营收只赚到2.4亿利润,利润率只有千分之三,比不断下调的银行利息都要低。

环境越恶劣,人就越清醒。在这种水深火热的背景下,餐饮行业的“理性者”越来越多。和网红餐饮挂钩的“氛围价值”“打卡经济”“颜值消费”,则显得更加不合时宜。

一是品牌变“理性”,缩减营销费用,拒绝“复制粘贴”。以往,网红餐饮品牌们习惯“烧钱换增长”,通过精心设计的装修风格、夸张的菜品造型和病毒式的营销手段迅速走红,同时,用排队效应继续“创造新的排队”。

网红餐厅的模式,一旦可以实现“复制粘贴”,带来的后果就是同质化严重。网红经济下,市场上充斥着雷同的“ins风”“破烂风”“国潮风”,甚至连服务话术、体验环节和氛围营造也大差不差时,消费者快速产生审美疲劳,复购率也大打折扣。

一份市场调研显示,网红餐厅的二次消费率不足15%,远低于传统餐饮店35%的平均水平。

此外,流量成本的大幅攀升,也让品牌们开始考虑“节衣缩食”。中国饭店协会数据显示,2025年TOP100餐饮品牌的平均获客成本,较疫情前暴涨320%,而新客转化率却跌破15%的警戒线。

这组数据意味着:餐饮行业已经进入“高成本获客,低效率转化”的常态,获客成本变高了,但流量却难以变成“留量”。

二是消费者变“理性”,需要从消费中获取“确定价值”。卡尔·门格尔曾表示:“价值是主观的,取决于个人对商品的需求和偏好。”意思是说,商品的价值来自个体对其效应的主观判断。“我觉得值”才是真的值。

当下,消费观念正发生变化,从追逐低价,到追逐“超值”。普华永道的消费者之声调研报告显示,消费者对“物超所值”的追求,以及对健康营养信息的关注,直接影响了消费意愿和力度。这意味着,顾客要的不仅仅是低价,更是餐饮品牌能带来的“确定价值”。

另有数据显示,餐饮人均消费金额同比下降15%,消费者更加关注性价比。前段时间,收割中产的“云贵川bistro”被吐槽“人均200预制菜”,不少年轻人给出了统一评价:价格贵、份量少、易踩雷。网友甚至总结出bistro爆红的“统一公式”。

此外,还有杭州某网红餐厅-196℃的“液氮冰激凌”冻伤顾客食道,只因顾客追求“仙雾缭绕”的效果大量吞食。该事件被网友戏称“人体急冻实验室”;成都某餐厅688元一份的“投影牛排”,被顾客曝光“用3D技术将雪花纹投射到每克0.7元的劣质重组肉上”,简直就是视觉欺骗……

一次次“翻车被公之于众。时过境迁,今天的消费者,需要的不再是被碰上神坛的顶流,当“仪式感”成为一种累赘,顾客再也不想为“虚头八脑”买单了。

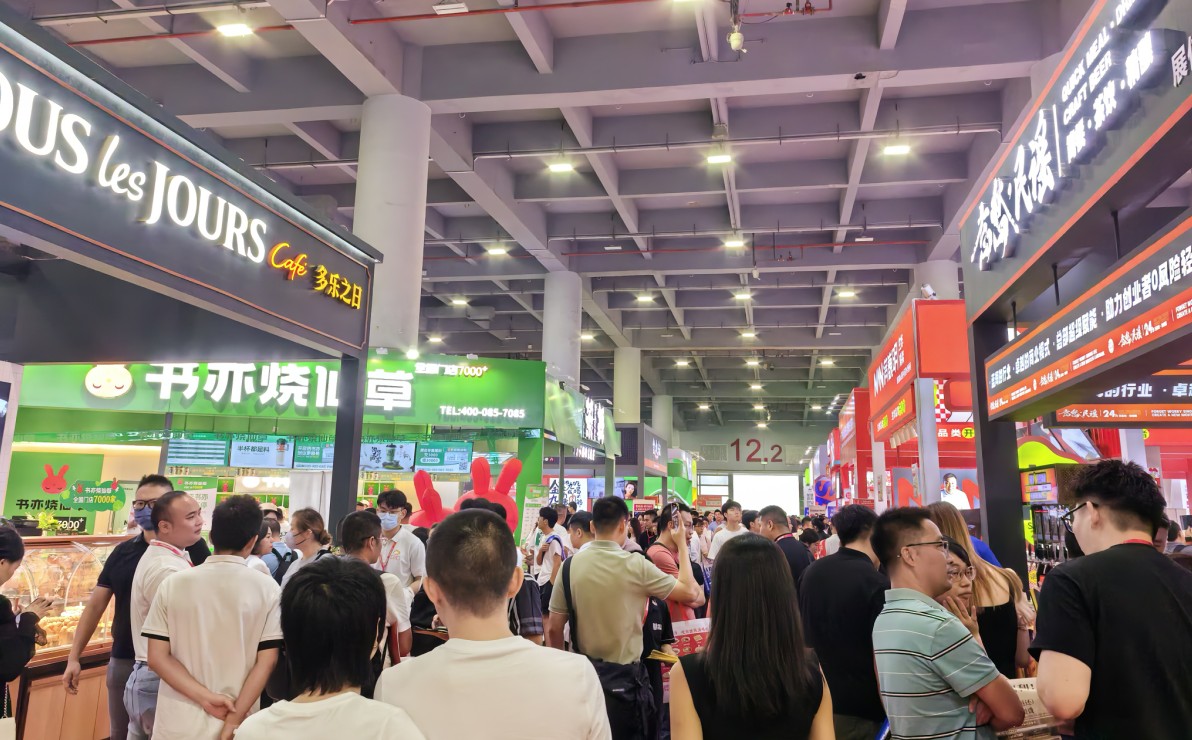

三是创业者变“理性”,不再轻信“造富神话”,而是更客观看待投资项目。“网红奶茶店稳赚不赔”“2元面包日销5000个”“回老家创业新中式茶馆”等消息,在过去一年满天飞,加上餐饮创业的励志鸡汤文刷爆社交平台,让无数创业小白激动不已,一头扎进。

门店数激增,然而吃饭的嘴却没有增多。供需不平衡之下,餐饮行业的价格竞争再次升级——公开数据显示,2023年,全国餐饮人均消费降至42.6元,同比下降1.4%;2024年进一步跌至39.8元,降幅扩大至6.6%。

不仅如此,在网红效应包装之下的创业剧本里,大多数创业者只是群演。据九谦中台数据显示,2024年,全国新开店数激增至451万,开店率67.5%;而闭店数也攀升至409万家,闭店率61.2%,双双超过上一年的数字。

开店数与闭店数双双攀升,反映出餐饮市场“新陈代谢”的速度变快,淘汰率变高。而一些由创业小白加盟的网红店,则是主要的“淘汰重灾区”。

“当下再考察项目,我不会沉迷于各类加盟大会上令人激动却真假难辨的数据了。也不想一门心思去考察网红餐饮,要真真实实的数据,真真实实的客流。也不会幻想赚快钱,毕竟,餐饮是一门需要脚踏实地的勤行。”一位创业青年坦言。

曾经,网红品牌能够“高举高打” ,背后实则是品牌、加盟商、消费者三方托举,相互促进,共同打造的一场场流量狂欢。而如今,当“金三角”的每一方都开始“松动”,这个曾经稳固的“流量模型”就变得不那么经得起考验了。

在“极限自救”的2015年,网红餐饮这一特殊群体,生存环境更为艰难,它们会走向何方?

比如前阵子,诞生于2012年、围绕“猫”这一IP进行打造的网红餐厅“猫抓烤肉”关闭了其在南京、上海、深圳的所有门店;比如初代网红面包新语,也被曝出成都11家门店集体闭店;5月,曾经一座难求的西餐网红TARENTUM(葡木)全国门店都已关停……

这些老网红,往往沉迷于过去的辉煌中,有的依然定位“价格刺客”,难以放下身段;有的疏于管理,在食品安全方面频繁翻车,最终耗尽了顾客的信任。

有人曾经预测,在未来的三个月里,餐饮闭店率要超过40%。这里说的是大局势,而网红餐饮更是身处“风暴眼”,闭店惨烈程度可想而知。虽然听起来很残酷,但对于行业来说,可以从B面看待“卷”和倒闭:这是大浪淘沙的最好时期。

那些停留在虚幻流量、营销包装里的餐饮泡沫,终将在潮水退去后裸奔;那些依靠“换皮”“游击”赚快钱的网红品牌,会在一次又一次的“消费觉悟”里渐渐“熄火”。

越来越多的餐饮人意识到:未来的赢家不再是“一夜爆红”的个体,而是能穿越周期、经得起时间考验的信任资产。

毕竟,餐饮靠复购,不靠网红打卡;餐饮靠好吃,不靠好看;餐饮看成本利润,不看一波流量。

真正能够在“淘汰赛”中屹立不倒的人,不一定是手握大额资金的大佬,而是那些将人效、运营、供应链等优势发挥到极致的人;能在一片哀嚎声中觅得市场风向,不是那些只顾短期利益的投机者,而是真正具有长远眼光、能够深耕长期价值的人。

最后,借用麦肯锡发布的《2025年全球消费者状况》报告中的观点,给大家一些信心——

3、信任优先于曝光。社交媒体信任度低,品牌须通过真实口碑和透明供应链建立信任。

总而言之,我们正在经历的,是一场“消费迁徙”。钱,并没有消失,而是换了个地方。从“看见就买”,到“相信就买”,行业正从追求曝光,转向经营信任。

网红餐厅,需要回归真正的“本质”,包括产品出新的力度、服务的真诚度、供应链的广度和深度。毕竟,这个时代的标签,是“低增长”“价值回归”与“长期主义”。

推荐资讯

- 淘宝闪购:用抖音的刀 割竞对的肉2025-08-14

- 2025餐饮再无“大网红”2025-08-14

- 欧美一级福利专区 - 欧美一级福利专区春2025-08-13

- 今日早报每日热点15条新闻简报每天一分钟2025-08-13

- 2025年6月5日现货黄金晚盘行情预测2025-08-13

- 新疆清真美食加速全国化:玲玲米粉借加盟模2025-08-13

- 剧本明显游戏不雅让人尴尬游戏不公平这期《2025-08-13

- 投资超20亿总床位2800张!江西首个“2025-08-13

- 新闻简讯上网本报价_导购_行情_评测_天2025-08-12

- 深度电脑频道_天极网2025-08-12

餐饮项目推荐

- 加盟指南

- 经营技巧

- 餐饮营销

- 太麻里牛肉面加盟,让您赚钱无忧

- 小额投资项目,首选麦卡优娜面包坊

- 加盟小螺号时尚饮品,辉煌事业唾手可得

- 豪佳客牛排加盟 人生新起点

- 品亮诚烧鸡公加盟项目优势有哪些?

- 加入魔法猪排,让我一路上不再害怕

- 茶叶加盟店,市场多变经营者要学会多变

- 加盟茶叶品牌店,如何赚钱有秘诀!

- 独特的绝技,让廖排骨深得民心

- 卡诺冰淇林:上下齐心,同心同德

我要加盟(留言后专人第一时间快速对接)

已有 1826 企业通过我们找到了合作项目